Questo articolo è il continuo di L'atletismo e la scelta dell'atleta. Ti consiglio di andarlo a leggere prima di leggere questo articolo.

Se l'esame fisiologico dell'individuo non può dare un riscontro effettivo sull'attitudine all'attività atletica, bisogna cercare i criteri discriminativi negli esami funzionali, nell'analisi cioè delle capacità fisiologiche del soggetto. Ovviamente questi esami non si possono estendere a tutte le funzioni organiche. Per prima cosa si possono fissare le caratteristiche necessarie per definire un buon atleta: una capacità motoria elevata; una soglia della fatica molto alta, cioè la capacità di eseguire un lavoro muscolare intenso e prolungato prima di arrivare allo stato di fatica; infine una notevole resistenza alla fatica, cioè la capacità di supportare a lungo, pur continuando il lavoro, lo stato di fatica già stabilitosi.

Apparecchi passivi di movimento.

Cominciamo con lo studio dell'attività motrice, cioè delle funzioni degli organi ed apparecchi di movimento. Questi apparecchi si distinguono in attivi e passivi. Questi ultimi sono le leve ossee, le articolazioni e i legamenti, e sono congiunti per mezzo dei tendini agli organi attivi, cioè ai muscoli.

In questo caso non tratteremo leve, articolazioni e legamenti in particolare, ma la funzione muscolare, in cui possiamo distinguere numerosi caratteri.

La forza muscolare.

I fisici definiscono come forza quell'ente al quale facciamo corrispondere una modificazione qualunque dello stato di quiete o di moto di un corpo; ed è interessante notare che il concetto di forza è sorto dalla sensazione di resistenza che noi abbiamo quando tentiamo di mettere in movimento un corpo in quiete, comunicandogli un accelerazione: è quindi la forza muscolare la prima forza ad essersi mostrata all'esperienza umana.

La forza del muscolo, come anche ogni fenomeno fisiologico, è funzione di superficie. In questo caso, la forza è proporzionale alla superficie di sensazione del muscolo. Essa va calcolata per unità di tale superficie, quindi per cm2 della sezione stessa.

La prima domanda che sorge è se esistono differenze tra muscolo e muscolo. Si sa che esistono delle differenze tra i muscoli con prevalenza di fibre bianche e i muscoli con prevalenza di quelle rosse, dello stesso individuo: i primi più pronti nella contrazione, i secondi più forti e più resistenti alla fatica.

Ma, tra gli stessi muscoli di due individui diversi, non si sono constatate differenze rispetto alla forza per cm2 di sezione: le differenze consistono unicamente nella grandezza della superficie di sezione, sicchè la forza di due individui è proporzionale alla sezione dei loro muscoli, e per conseguenza alla loro massa muscolare. Quando parliamo di superficie di sezione del muscolo intendiamo solo l'insieme delle fibre muscolari.

Come valore medio si può valutare la forza dei muscoli dell'uomo a 10Kg per cm2 di sezione.

Prima di parlare dei metodi di misura della forza muscolare, bisogna ricordare i modi di contrazione del muscolo. Questi due tipi sono: la contrazione isometrica e la contrazione isotonica. Nella contrazione isometrica, o contrazione statica, il muscolo non cambia di lunghezza, ma aumenta di tensione. Per chiarire il concetto, se si tenta di sollevare con la mano un peso superiore alle proprie forze, o un oggetto fissato al suolo, impiegando lo sforzo massimo di cui si è capaci, evidentemente il muscolo non si può accorciare, ma esso, da flaccido che era, diventa duro, consistente, aumenta cioè la sua tensione. Ciò si può constatare facendo esercitare la trazione sopra un dinamometro a molla.

La contrazione isotonica si compie invece senza modificazioni della tensione: in realtà se ne avrebbe una anche in questo caso, ma è relativamente piccola, in confronto al caso precedente. In questo tipo di contrazione si ha una diminuzione della lunghezza del muscolo: durante l'attività, cioè, l'origine e l'inserzione del muscolo si avvicinano tra di loro.

Mentre nella contrazione isotonica entrano in campo anche la velocità e l'estensione del movimento, nella contrazione statica o isometrica il solo fattore interessante è l'esplicazione della forza.

Quindi, la misura della forza muscolare si può eseguire anzitutto in due modi: o si misura, in una contrazione statica, la tensione massima che il muscolo può esplicare, o si misura il peso massimo che il muscolo può sollevare in una contrazione isotonica. Un terzo metodo consiste nel determinare la forza necessaria per riportare alla lunghezza di riposo un muscolo contratto e raccorciato: in questo caso si misura la resistenza che il muscolo oppone ai movimenti passivi che si vogliono imprimere alle rispettive leve ossee.

Nella misura della forza dei movimenti attivi, il metodo di elezione è quello dinamometrico, cioè quello di determinazione della tensione nella contrazione isometrica, non solo perché in tal caso la misura non è alterata da modificazioni nella velocità della contrazione, che, come vedremo, influisce sul lavoro prodotto, ma anche perché, nei singoli istanti del raccorciamento muscolare, variano la forza e il momento della forza del muscolo, sicchè il valore della forza non è definito se nonsi conosce la lunghezza del muscolo e la posizione delle leve ossee, il che, naturalmente, non si può ottenere nella contrazione statica. Infatti, nella contrazione isotonica, la forza varia costantemente durante tutto il raccorciamento, essendo la forza, che il muscolo può esercitare, massima, o quasi, quando il muscolo ha la sua massima lunghezza. Il momento della forza poi è importantissimo.

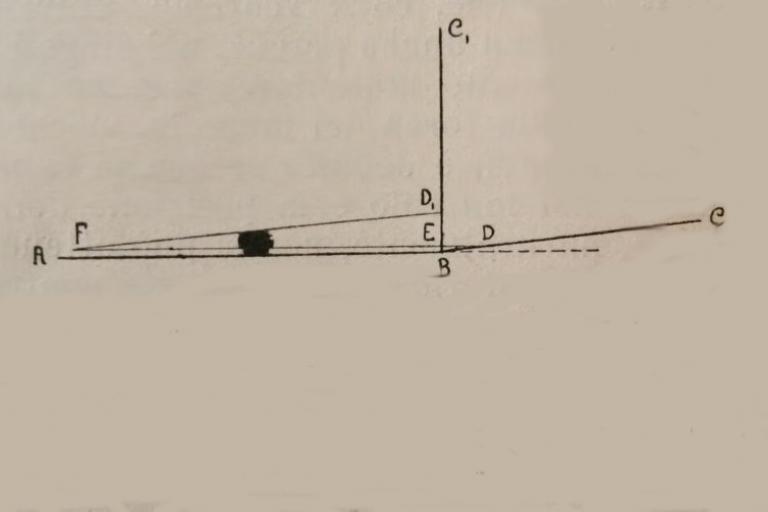

Il momento è il prodotto della forza per la distanza normale del punto di applicazione della forza dal fulcro, cioè dall'asse di rotazione della leva ossea. Ora due forze si fanno equilibrio, quando sono eguali i loro momenti. Nelcaso in esamo, il momento della resistenza (peso), dovrà essere uguale al momento della potenza (forza muscolare); ma le inserzioni dei muscoli a riposo sono generalmente notevolmente oblique rispetto all'asse dell'osso sul quale si inseriscono, mentre, a mano a mano che il muscolo si contrae, esso va disponendosi sempre più perpendicolarmente all'osso, crescendo quindi la sua duistanza normale dal fulcro, fino ad un massimo, dato dalla distanza dell'inserzione dall'articolazione. Ciò risulta chiaramente nella figura qui sotto.

Risulta da tutto ciò, che il momento della forza va crescendo col progredire dell'accorciamento nella contrazione isotonica. La misura della forza, in questo caso, si complica dalla necessità di tener conto di questi fattori e di mantenere costante anche il momento della resistenza.

Tutte queste complicazioni si evitano nella misurazione della tensione che si sviluppa nella contrazione isometrica. È da ricordare però ch la forza muscolare non è uguale a quella misurata, ma generalmente molto maggiore; in quanto il peso, o la tensione applicata, sta alla forza del muscolo, inversamente alle ditanze normali dei due punti di applicazione del muscolo e della resistenza. Così, per l'avambraccio, il rapporto delle distanze normali dell'inserzione del bilanciere e del punto di applicazione della resistenza (mano), dall'articolazione del gomito, è di circa 1:12; perciò, per avere l'equilibrio, è necessario che la forza del muscolo sia dodici volte maggiore della tensione misurata al dinamometro.

In pratica, però, di questo non teniamo conto perché a noi non interessa tanto di conoscere la forza assoluta del muscolo, quanto di sapere qual'è la resistenza che esso può vincere in quelle determinate condizioni meccaniche in cui il muscolo lavora.

Per avere i valori dinamometrici massimi di cui un induviduo è capace, è necessario eseguire la misurazione sotto forma di gare, per ottenre il massimo sforzo, altrimenti, per una ragione psicologica molto semplice si corre il rischio che l'individuo non eserciti tutta la forza di cui è capace. Quando invec si mette di mezzo il suo amor proprio, quando si fa in modo da mettere l'individuo in condizione di far vedere che può esercitare una forza maggiore di quella esercitata da un altro, allora i risultati sono migliori.

Rendimento.

Dopo aver trovato i criteri di valutazione atletica nella misura della forza assoluta del soggetto e nella sua carateristica individuale, che chiameremo f e che si potrebbe chiamare 'coefficiente d'impeto', in quanto ci dà la capacità di esplicare la propria forza, secondo una percentuale del proprio peso, e di compiere un lavoro a questa proporzionale, rivolgiamo la nostra attenzione al rendimento del lavoro prodotto.

è noto che, per rendimento meccanico di una macchina, intendiamo la frazione dell'energia consumata che si trasforma in lavoro meccanico, e che per conseguenza, non viene degradata a calore; in altre parole il rendimento è il rapporto tra il lavoro prodotto ed energia consumata, cioè:

R = L/E